В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

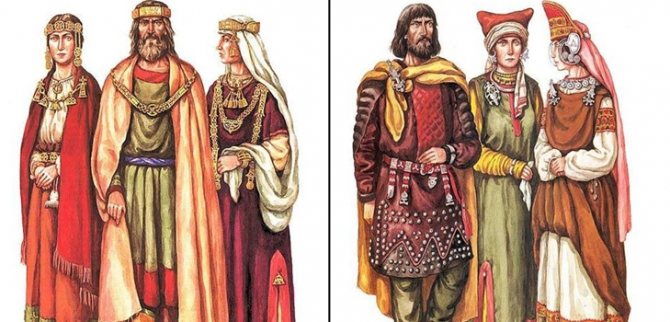

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Мужская славянская одежда

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

- Простой рубахи;

- Порток или штанов;

- Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Популярные темы сообщений

- Зимующие птицы (интересные факты)

Некоторые птицы улетают с наступления первых заморозков в другие места, где климат теплее, а некоторые остаются. Дело все в том, что зимние птицы приспособились добывать себе корм и в холодное время года. - Известные люди Кубани

Достаточно много выдающихся людей, оставивших свой след в истории, родом из Кубани. Кто-то изучал науки, кто-то был художником или скульптором. - Султаны Османской империи с годами правления и их жоны

В 1299 году на северо-западе Малой Азии (что в настоящее время является срединной частью современной Турции) было создано государство под названием Османская империя. Ее основателем стал удж-бея Осман Гази.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

- Различной вышивкой;

- Тесьмой;

- Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

- Бусы различных цветов;

- Ожерелья;

- Массивные браслеты;

- Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Мужской национальный костюм

В отличии от женского костюма мужской менее яркий, состоял из меньшего числа предметов. В мужском костюме было принято подчеркивать фигуру, и состояла из следующих элементов.

Рубаха

Все мужчины, начиная с мальчиков, носили рубахи, в основном это были рубахи-косоворотки.

Справка! Считается, что вначале застёжка рубахи была по центру, косоворотка появилась, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

Горловина, рукава и низ украшали вышитыми мотивами, вышивку на рубахе, в которой женились, должна была сделать невеста. В этом обычае есть сакральный смысл, такая вышивка, сделанная руками любящей женщины, служила оберегом.

Поверх рубахи одевался кафтан. Мужчины могли носить длинный кафтан или короткий полукафтан. Застёгивался кафтан на пуговицы или завязывался на тесёмки.

Штаны и пояс

Мужские штаны или порты были пошиты из ткани в полоску. Чаще они небольшого объёма, реже встречались широкие шаровары. Длина портов укороченная, так как было принято, низ штанов заправлять в голенище сапог. Позже появились карманы, а вначале всё необходимое подвязывалось к поясу.

Все крестьяне подвязывались вышитым поясом, широким и длинным неженатые парни. Женатые мужчины подвязывались узким и коротким поясом.

По-разному повязывался пояс на фигуре: молодые мужчины поясом подчёркивали талию; у стариков пояс был под животом.

Головной убор

Мужчины всегда дополняли костюм головным убором. Вначале это был шерстяной колпак–грешевик, позже появился картуз, особый вид кепки, украшался лентами, цветами, бисером. Зимой защищали голову шапкой-ушанкой.

Были и другие зимние головные уборы, пришедшие с Древней Руси. Под зимнюю шапку носили маленькую шапочку тафью. Защищали голову в стужу, расширенные к верху мурмолки. Шапки украшались мехом, который хорошо грел голову.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Предметы мужского гардероба в России

Мужчины-крестьяне на Руси одевались одинаково, а женщины старались нарядиться поярче

Мужская крестьянская одежда на Руси мало чем отличалась от древних славянских национальных костюмов, основные элементы которых:

- Рубаха, выкраиваемая из нескольких кусков холста. Рабочая одежда имела серый цвет, а праздничные рубахи шились из яркой ткани, часто использовался красный цвет. Большинство швов украшалось красным кантом, присутствовали элементы обережной вышивки. Простую рубаху мог себе позволить каждый крестьянин, знаменитые «кумачёвые» — только богатый человек. Этот основной элемент русского костюма носился навыпуск, поверх него завязывался узкий пояс или шнурок;

- Порты – традиционные русские штаны, которые шили неширокими и сужеными в районе щиколоток. Имели специальный шнурок-гашник, выполняющий роль пояса. Ширинка тоже завязывалась специальной лентой. Снизу порты заправлялись в онучи, после чего надевались лапти. Если у человека были сапоги, то онучи не обматывались. Начиная с XVII века богатые крестьяне и большинство торговцев стали носить поверх портов штаны из сукна или шёлка, часто с подкладкой;

- Зипун появился в северной части России, широко использовался весной и осенью. Он представлял собой верхнюю одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта, длина доходила до колена и ниже;

- Кафтаны – одежда для богатых, носилась поверх зипуна. Могли отличаться друг от друга не только отделкой, но и внешним видом, разделялись на домашние, обычные, выходные. Для отделки кафтанов брали витые шнуры, петлицы, пуговицы из драгоценных металлов и жемчуга.

Мужские праздничные вещи часто вышивались красными нитками и тесьмой, начиная с XVI века стали широко применять и другие цвета.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

История национальной русской одежды

В основном изучены народные костюмы России с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и

даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

- Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;

- В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;

- Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;

- Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;

- Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Русский национальный костюм

Национальный костюм любой страны отражает природные условия местности, отношение к семейным ценностям и основные виды занятости людей. Рассмотрим из чего состояла женская и мужская одежда, и их названия с подробным описанием и фото.

Важно! Русский национальный костюм различался по местности проживания, семейному положению, были комплекты для повседневного ношения и праздничная одежда.

Различают два типа национального комплекта Руси:

- северных областей;

- южных.

В Центральной части России надевали одежду сходную с северным костюмом. В то время одежде присутствует многослойность, много типов верхней одежды.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

- В Сибири делались самые красивые кокошники;

- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;

- В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные[5].

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

Позже появились ткани чёрного цвета[6]. Чёрный цвет стал считаться траурным под европейским влиянием и во многих регионах утвердился лишь в конце XIX или начале XX века[7].

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

- Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;

- Под мышками всегда вставляли ластовицу;

- Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;

- Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;

- Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;

- Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;

- Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

Русский сарафан

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.

Русский традиционный костюм. Конец XIX – начало XX в.

Характерной чертой мужского костюма было его сравнительное единообразие на всей территории расселения русского народа. Региональные или местные отличия в нем были незначительны и проявлялись в расположении орнамента на рубахе, его цветовой гамме, в технике плетения пояса и форме головного убора. Он состоял из рубахи-косоворотки с невысоким стоячим воротником (или без него), имевшей застежку на левой стороне груди. Рубаху обычно выпускали поверх нешироких штанов и подпоясывали. Дополняли костюм шапка, валянная из овечьей шерсти, кожаные сапоги или лыковые лапти.

Верхняя одежда женщин и мужчин состояла зимой из шубы, сшитой мехом внутрь, меховой шапки, дополнявшейся у женщин платком. Летом носили суконные кафтаны, зипуны, азямы, балахоны.

Особенностью русского традиционного костюма было то, что он разделял людей по возрасту, семейному положению, социальному статусу. Костюм позволял легко отличить богатого от бедного, непросватанную девушку от невесты, старой девы или замужней женщины, парня от женатого мужчины, бобыля от семейного человека, вдову от солдатки, пастуха от мельника, мельника от гончара, гончара от кузнеца и т.п. Кроме того, костюм всегда соответствовал конкретной ситуации или определенному событию в жизни людей. Одежда, надевавшаяся дома в будни, отличалась от одежды, в которой отправлялись на жатву, сенокос, пахоту или сев. Воскресный костюм был иным, чем костюм, надеваемый на Пасху или Рождество; на время похорон или траура полагался специальный «печальный» костюм; жених и невеста стояли в церкви у аналоя в венчальных костюмах.

Одежда была атрибутом многих обрядов. Особенно большую семантическую нагрузку несли такие древние по своему происхождению предметы одежды как рубаха, понева, головной убор.

На рубеже ХVII–ХVIII вв. верхние слои русского общества стали переходить на ношение одежды общеевропейского типа. Это произошло в связи с изменениями в экономической, социальной и политической сфере жизни России и указами Петра Первого от 1700 и 1701 гг., запрещавшим ношение национального платья дворянам, купцам, чиновникам и ремесленникам городов. Традиционный костюм, прошедший длительный путь развития стал в основном одеждой крестьян. В больших селах, расположенных в окрестностях губернских и уездных городов, в ремесленных слободах, казачьих станицах традиционная одежда была заменена одеждой европейского типа уже на рубеже XIX–XX вв. В более отдаленных местностях, в Сибири, в южных районах Европейской России она сохранялась еще в 1930-х годах. В старообрядческих сёлах Сибири традиционный костюм можно было видеть на людях ещё в 1950-х годах.